PAGE INDEX

(1)止水・防水事業

近年コンクリート構造物の維持管理に対する考え方が改善され、補修方法など耐久性に関わる適切な補修方法が要求されています。 このような環境下に於ける、止水・防水対策工法は、長期に渡り経年したコンクリート構造物が抱えるひび割れ又は、打ち継ぎ部等からの水の侵入によって劣化したコンクリートに対し、無機質系(必要に応じて有機系とのコラボ)の止水材料等を用いることで、コンクリートや鉄筋を保護する事が可能になります。

尚、実際の現場に於いて止水・防水工事は高度な技術を必要としますので、一般的な止水・防水技術では対応できないのが現状です。(漏水箇所の特定が難しい等)

私共は無機質材料(必要に応じて有機系とのコラボ)にこだわりつつ、現場状況に合わせた商材の選定と施工技術により、確実に止水・防水が出来るように取り組んでおります。

これらの現場状況に合わせた商材の選定方法や施工技術を共有できるのがK3PS研究会です。

(2)コンクリート劣化の要因

①塩害 ②中性化 ③凍害 ➃ASR ⑤化学的腐食 ⑥疲労劣化

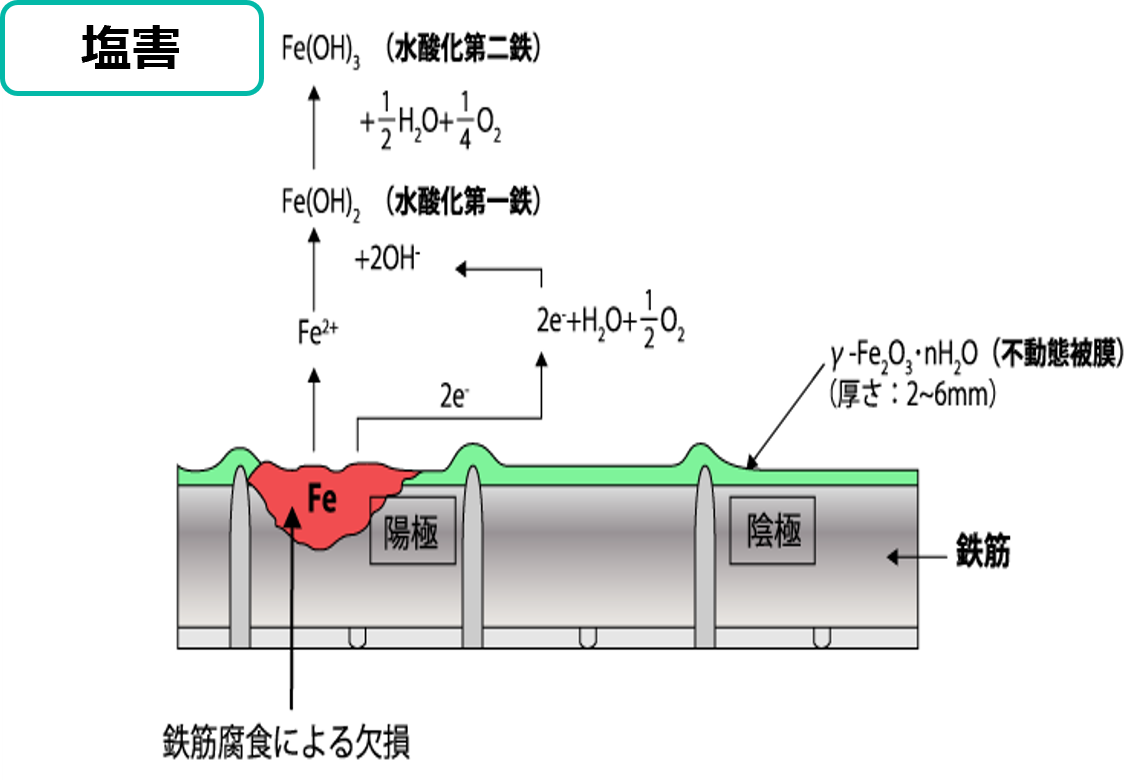

①塩害は、鉄筋の腐食膨張によりコンクリートにひび割れが生じ、構造安全性が損なわれる現象です。海岸から飛来した塩分がコンクリート内部に浸透し、鉄筋を腐食させます。寒冷地の山間部において、道路に凍結防止剤を散布する場合も塩害の影響を受けます。鋼材の腐食を守るための不動態被膜は、塩化物イオンが一定の濃度に達した段階で破壊されます。不動態被膜で覆われている部位との間で腐食電池を形成することにより、激しく鋼材腐食が進みます。

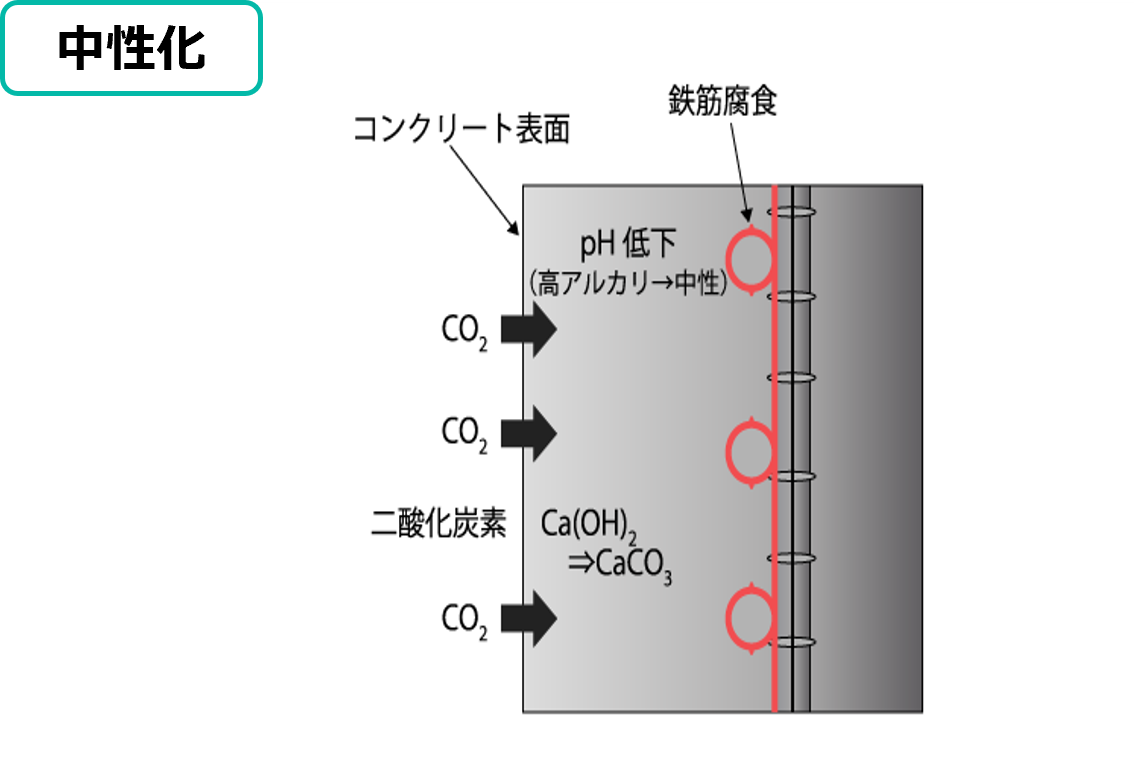

②中性化による鋼材腐食は、高アルカリ性であるコンクリートが、中性化することにより生じます。中性化は、硬化したセメント中の水酸化カルシウムへ、空気中の二酸化炭素が浸入し、炭酸カルシウムに変化する現象です。

③凍害は、コンクリート内部に含まれる水の凍結と融解の繰り返しにより起こる劣化現象です。コンクリート中の水の凍結膨張圧により、コンクリートの内部には圧力が生じます。氷が溶けて水に戻る段階では組織が緩みます。この現象の繰り返しにより、コンクリートの組織はぜい弱になります。水は氷になるときに9%体積が膨張し、氷が溶けると体積が減少します。

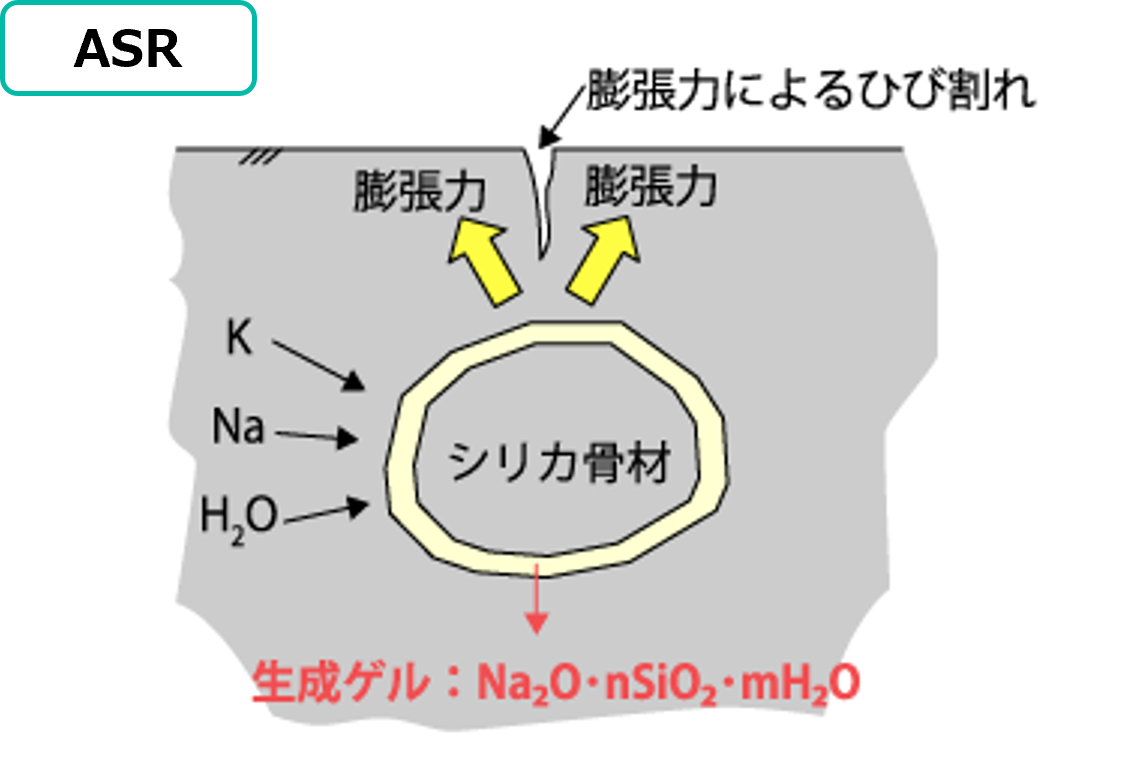

➃ASR(Alkali Sillica Reaction:アルカリシリカ反応)による劣化は、セメント中のアルカリと、骨材中のある種のシリカが反応し、吸水膨張によりコンクリートがひび割れを生じて、性能が低下する現象です。吸水膨張した骨材は、コンクリートに比較的大きな幅のひび割れを生じさせます。そして、骨材自体は強度を失い、コンクリート組織はぜい弱化します。

⑤化学的腐食は、下水処理施設などから生じる硫酸塩や、めっき工場などで使用される強酸、温泉地などの酸性水などにより、コンクリート表面が徐々にぜい弱化する現象です。

⑥疲労劣化とは、道路床版などで、破壊強度より小さな外力であっても、繰り返し作用することで、床版が徐々にひび割れ、ついには欠落する現象です。

(3)ケイ酸塩系商材の概要

*無機材のため自然環境化での影響を受け難い材料です。

1.コンクリート構造物の耐久性向上を目的とした材料で、土木学会コンクリートライブラリー137「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案)」

(2012年版)に適合しています。構造物の外見を変えることなく構造物の性能を向上させることが可能で、かつ、施工性や経済性に優れたけい酸塩系表面含浸材です。新設構造物に対しては、耐久性確保を目的として、構造物の設計段階で適用。既設構造物に対しては、劣化抑制のためや、劣化が懸念される構造物の予防維持管理に有効に活用できます。

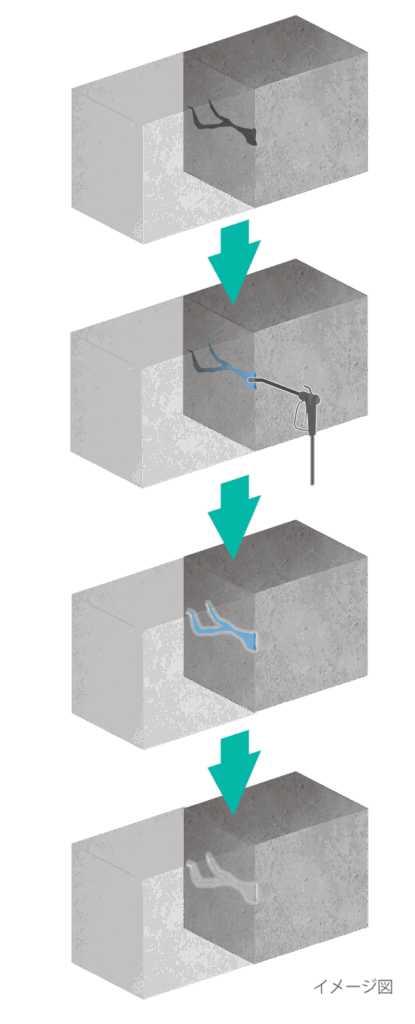

2.主成分のケイ酸カリウム・ナトリウムは水の侵入を抑止する無機質の水系材料で、コンクリート表面より含浸し、コンクリート中の水酸化カルシウムと反応し、セメント水和物に近いC-S-Hゲルを形成することで、コンクリート表層部やひび割れ部の組織を緻密化し(空隙を充填)改質します。

ケイ酸塩とは

ケイ酸塩は、二酸化ケイ素(SiO2)の総称で、ナトリウム塩など化学的にはシリカ(SiO2)とアルカリ金属やアルカリ土類金属とが結びついてできる塩のことを指します。自然界では、鉱物や土壌に多く含まれており、私たちの生活の中でもさまざまな形で利用されています。

ケイ酸塩系商材の反応イメージ

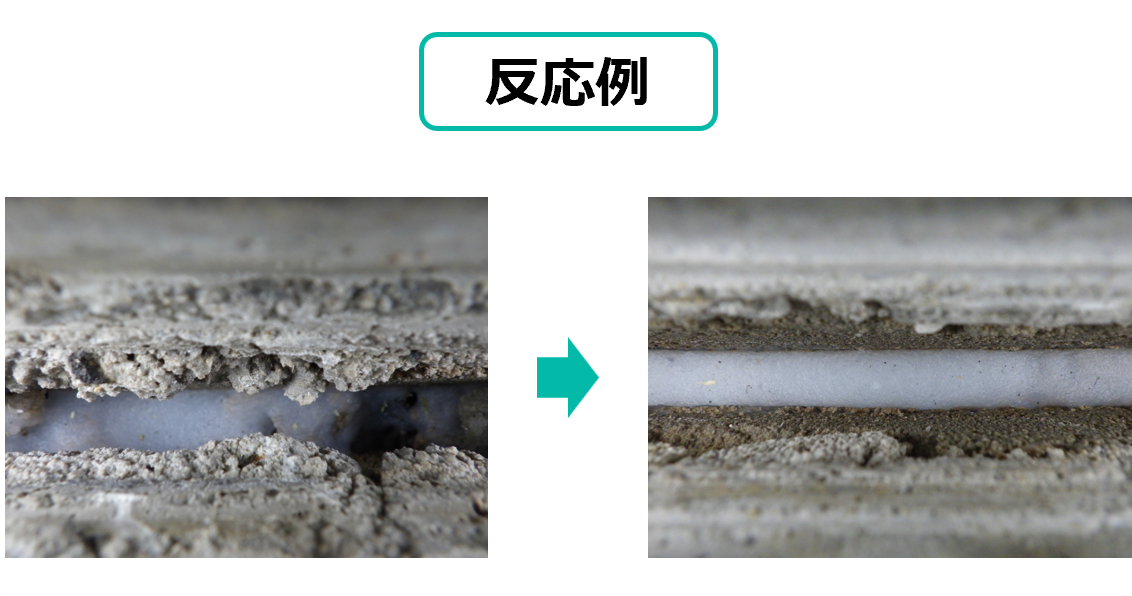

| ・コンクリート内へ深く浸透させます。 ・コンクリート中の水酸化カルシウムと反応させます。 (コンクリートが劣化している場合は事前に 水酸化カルシウムを付与します) コンクリート表面・ひび割れ等からケイ酸塩を注入します。 注入後、ゆっくりと反応性のゲルを形成して コンクリート表層を緻密化しひび割れ内部を閉塞します 【期待できる効果】 ・中性化抑制率が未施工の場合と比較して70%低減 ・塩化物イオン浸透抑制率が60%低減 ・凍結、鉄筋腐食、表面硬度等の改善  注入したケイ酸塩系商材と水酸化カルシウムとの 反応物形成中の状態(ゲル化) |

(4)施工事例

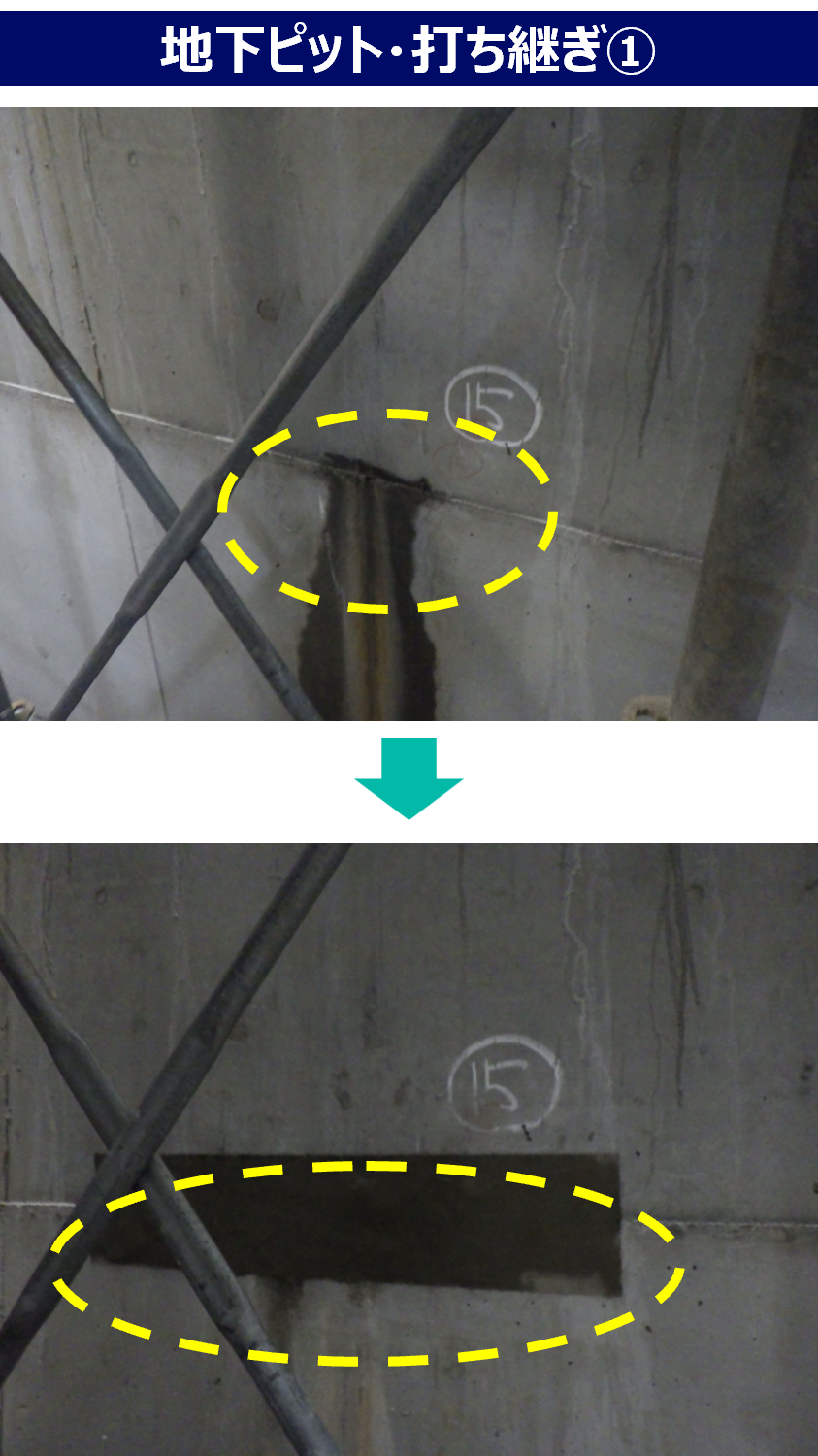

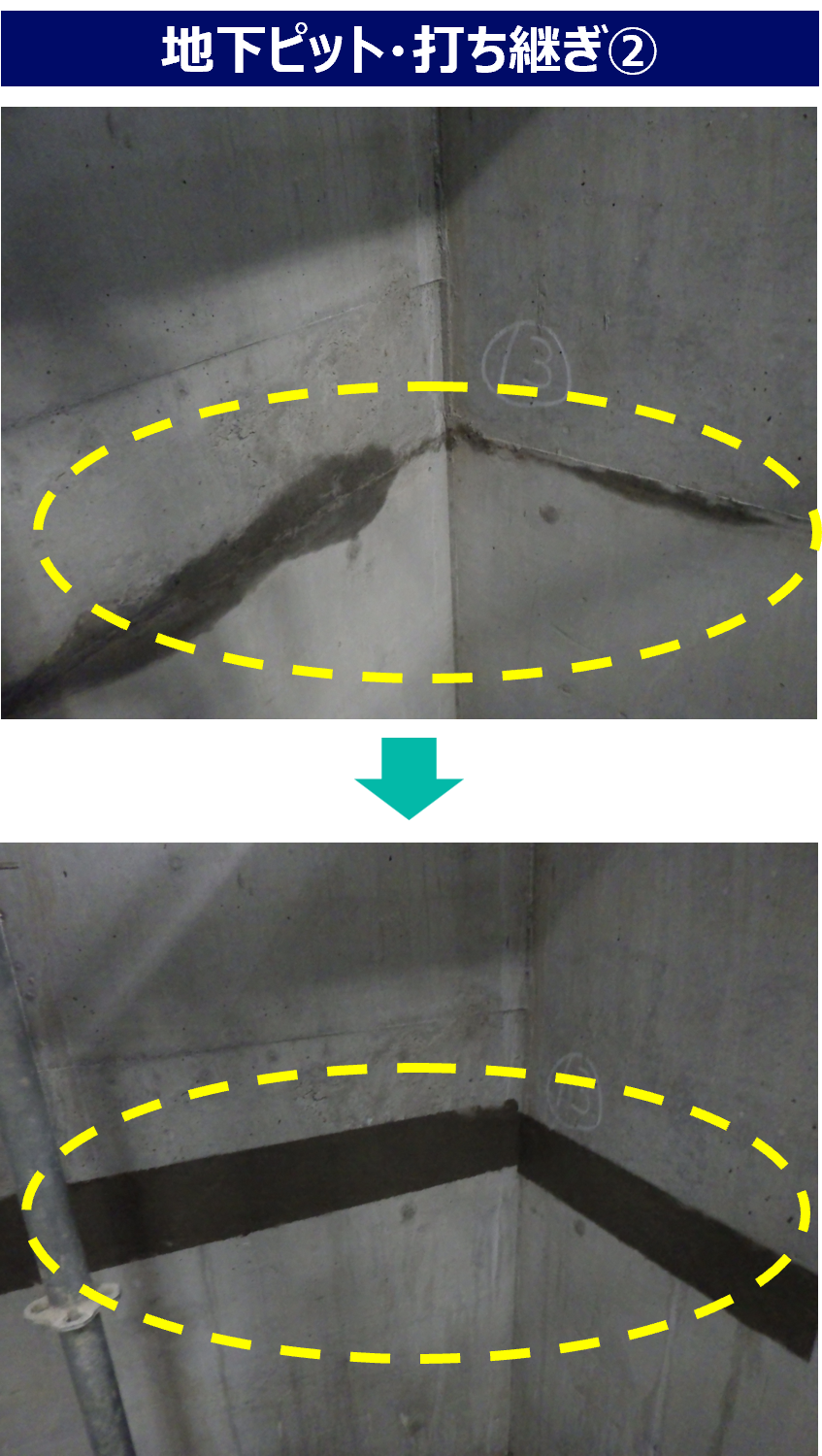

【打継部の漏水原因(仮説)】

・打ち継ぎ部分の何らかの要因による止水板の不具合の可能性

・打ち継ぎ部背面のジャンカの可能性

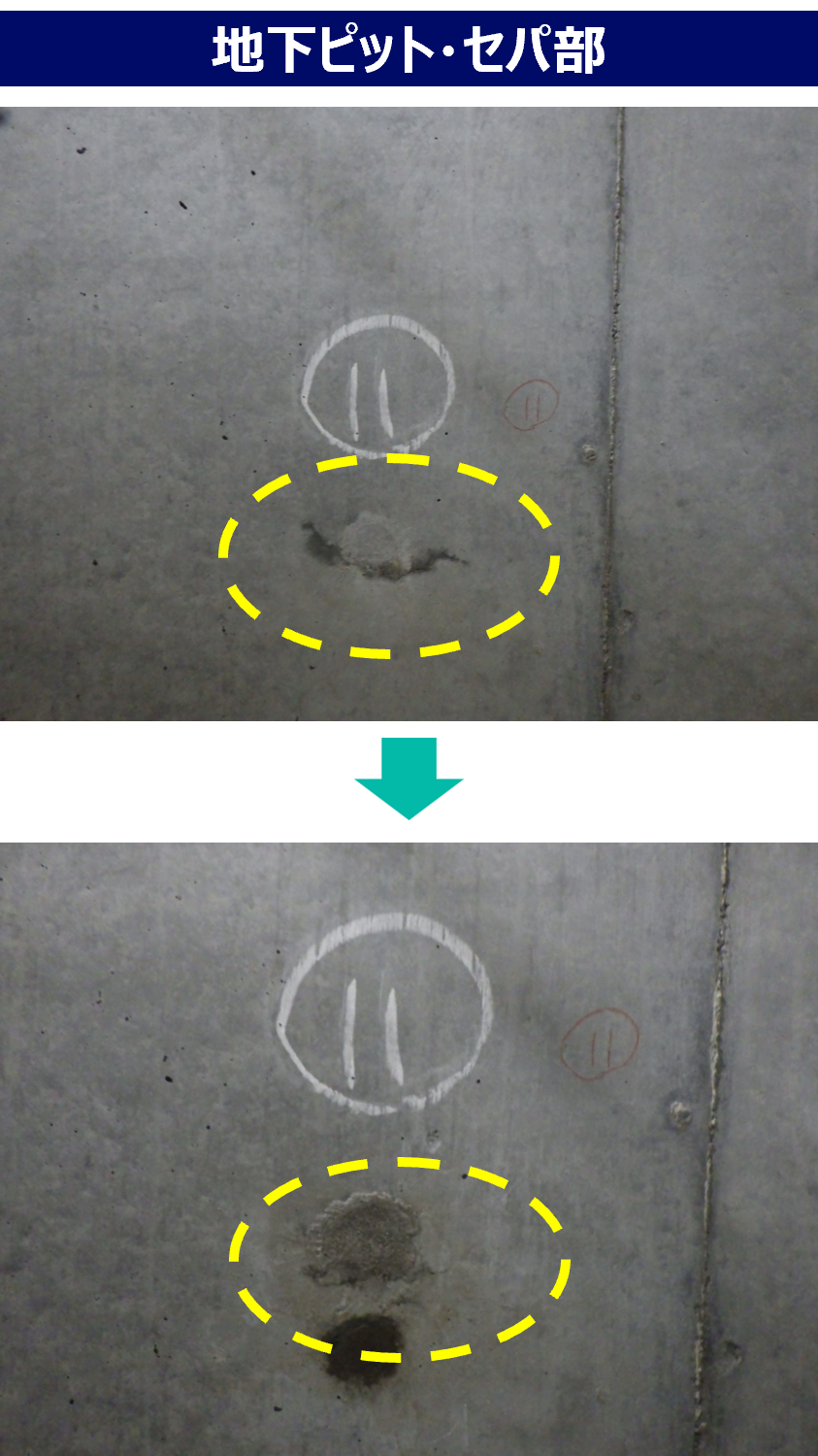

【主な漏水原因(仮説)】

・セパ部コンクリートの沈下とブリーディングに伴う空隙発生の可能性

・セパ部へのコンクリート打設時の空隙発生の可能性

コンクリート表面からの漏水

新設

止水施工完了

(5)止水工法 施工手順

施工手順(基本)

既設

構造物の状態等により、施工手順・使用器具・材料等を変更します。

ケイ酸質系セメントモルタル塗布

新設

施工手順(基本)

新設

(6)工法の比較

注入による漏水対策止水工法比較表

| 工法名称 | 無機質止水材による注入工法 | 有機系圧注入工法(一例) |

|---|---|---|

| 標準断面 (イメージ) |

|

|

| 材料名 | ケイ酸塩系 | 有機系(ポリウレタン系) |

| 工法の特徴 | ケイ酸カリウム・ナトリウム等をコンクリートのひび割れ又は打継ぎ部に注入し、ひび割れ内部でゲル状の結晶体を形成させて内部の空隙を埋めて雨水や湧水等の侵入を防止する。 | 水と化学反応して膨張するポリウレタンを注入することで止水する。 |

| 工法の解説 | ひび割れ漏水部周辺部を削孔・止水セメント等により一時的に止水した後に、注入器よりケイ酸塩と微粒子セメントを注入する事により、ひび割れ内部に充填されたケイ酸塩の反応物で漏水を止める。 | ひび割れ漏水部に均等な間隔でドリル削孔し、電動注入機を用いてポリウレタン樹脂を注入する。ひび割れ、空隙に浸透して水密性を回復する。注入されたポリウレタン樹脂は水との接触により化学反応で発泡して空隙内を埋める。 |

| 長所 | 1.コンクリートと同質の組成で有る無機材料の為、長期間止水性を維持が期待できる。また、内部鉄筋の被膜を保護し鉄筋を錆から保護する事ができる。 2.挙動による再度ひび我が発生した場合、内部に残った未反応物がコンクリート中のカルシウムと再反応し、ひび割れ・打ち継ぎ内部を閉塞する。 |

比較的安価で施工できる。特殊機械を必要とせず、施工要領が容易である。 |

| 短所 | 1.施工後、注入されたコンクリート表面はひび割れ・打継ぎ箇所は露出状態となる。(目隠し用に施工費が加算される) 2.有機系と同様では有るが、大きな地震により大きなクラックが発生した場合は、再度注入工事が必要で有る。 3.有機系に比べ、施工技術を要する為、施工単価が割高になる場合が有る。 |

1.連続したひび割れ箇所のみ有効で、ひび割れが独立している場合や表面に現れていないひび割れは充填され難い。 2.粘性が高いため微細なひび割れは充填され難い。 3.水がない場合ポリウレタン剤は発泡しないため完全な充填が出来ない事が有る。 |

| 主材料 | 水溶性のコンクリート改質剤と改質促進材等 | 親水性ポリウレタン樹脂(1液型)等 |

| 補助材 | 漏水が有る場合は事前に急結セメントによる一次止水、注入箇所にジャンカや空洞がある場合は、超微粒子セメント等を併用する。 | なし |

| 耐久性 | コンクリートと同質の組成で有り、無機質材料の為、長期間止水性の維持が期待できる。 | 材料が有機質のため経年変化により劣化する。また、水と反応する為水が枯渇した場合は、反応により発泡した材料の水密性が低下する事が有る。 |

| 経済性 (概算価格) |

・躯体の状態等により大きく変動する場合が有る。(止水技術料加算) *ライフサイクルコストは抑制できる。 |

(基準数量50m) m/あたりの標準単価 14,700円/m~ *ライフサイクルコストは増す場合が多い。 |

(7)ケイ酸塩+微粒子セメント注入工法

メリット

・ケイ酸塩の注入等、使用材が無機質な為、同じ無機質のコンクリートとは相性が良い。

・無機質材なので環境の変化(紫外線・熱)による影響を受け難い。

・コンクリートの劣化要因を取り除く事が出来る。(中性化の抑制等)

・基本的には低圧注入の為、躯体を痛め難い。

・微粒子の為、コンクリートに発生した微細なヘアクラックを含め、全体に材料が行き渡る。

・万一新たな水路が発生した場合、ケイ酸塩が再溶解し、水路を閉塞させる事が出来る。(ライフサイクルコストの低減が可能)

・材料自体に引火性が無く、万一建設物が火災にあった場合でも有害物質は発生しない。

・薬品等(強酸・強アルカリ)に弱い部分が有る場合は耐薬品(強酸・強アルカリ)の有機系とのコラボが可能。

デメリット

・躯体の状態・漏水状況により高度な止水・防水技術を要する為、人員確保が難しい場合が有る。

(早急な施工対応が難しい場合が有る)

・施工日数を要する場合が有る。(ケイ酸塩の反応に時間を要する。止水工事の追加等)

・ケイ酸塩系の商材は強酸・強アルカリの環境に弱い。(耐薬品との有機系商材のコラボが必要)

・材料自体に追従性が無い為、躯体の動きが大きい箇所(ジョイント部等)の施工は不向き。(追従性の有る商材とのコラボが必要)

・天候に左右されやすい。

・部分施工の場合、止水施工が限定的になる可能性が有ります。

(8)発泡ウレタン工法

メリット

・一時的な止水には有効、施工は簡易で、施工コストは低減出来る。

・発泡して体積が増える為、微細な隙間にも入り込み、水の流入をしっかりと止めることが出来る。

・一般的に専用の高圧注入機が必要なので、ある程度の設備は必要になる。

・速乾性・即効性があ有り、短時間で硬化する為止水の確認がし易い。

デメリット

・有機系材なので環境の変化(紫外線・熱)による影響を受け易い。

・基本的には高圧注入の為、躯体を痛める可能性が高い。(特にコンクリートが経年劣化による損傷が大きい場合)

・万一新たな水路が発生した場合、再施工する必要が有る。(ライフサイクルコストは高くなる)

・発砲ウレタンの材料が劣化すると材料が収縮し隙間が発生する為、再漏水の可能性が高くなる。

(発砲ウレタン自体がごみ化となる。)

・発泡ウレタンは水と反応する材料の為、地下水位が変化する場所は不向きになる。

・材料自体に引火性が有り、万一建設物が火災にあった場合でも有害物質を発生する。

(火気厳禁、材料保管場所が必要まて、化学物質管理者や有機溶剤作業の資格が必要になる。

・一般的に専用の高圧注入機が必要なのである程度の設備は必要になる。

・有機溶剤の為、環境や人体に対して悪影響が有る。

(9)ケイ酸塩系 止水・防水材

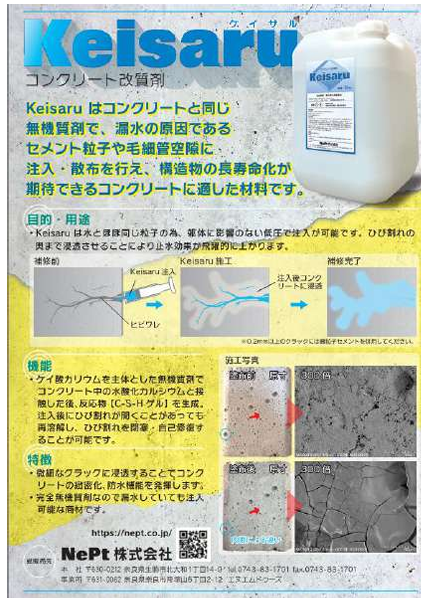

Keisaru ケイ酸塩

Keisaruはコンクリ-ト中の水酸化カルシウムと含有効果成分が反応して、CSH(ケイ酸カルシウム等の主要水和物)の結晶ゲルを生成し、既存コンクリ-トと一体化した結晶体を形成し緻密化します。

微細なクラックの閉塞やポーラスなコンクリ-ト面を緻密化することで外部からの劣化因子や雨水の浸入を防ぐと共に強度も回復し、以降の劣化進行を大幅に遅らせます。

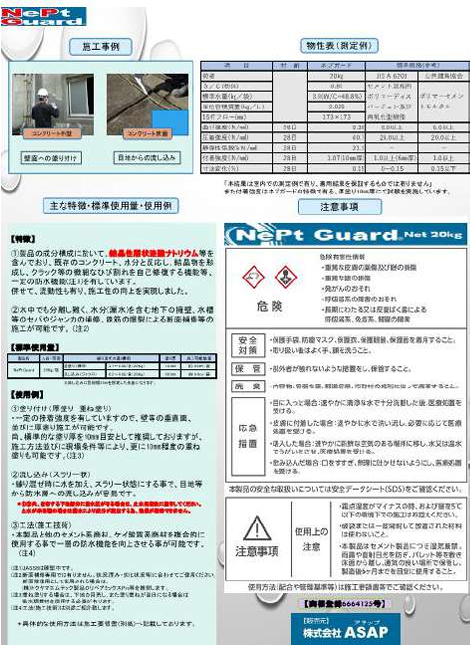

NePt Guard ケイ酸質系セメントモルタル

NePt Guardは結晶性層状珪酸ナトリウムを高配合したケイ酸質系のコンクリート補修材です。

主に表面及び内部を保護する事で、他のケイ酸塩系商材と併用する事で防水効果を高める事が期待できます。

セメント系に結晶性層状珪酸ナトリウムを加え、また水中に於いても材料分離をし難い材料です。主に表面及び内部を保護する事で、他のケイ酸塩系商材と併せて防水効果をいっそう高める事が期待できます。